Как показались деньги

читатели сайта и Дорогие друзья «Получи Денежную Свободу», вас интересует тема «ДЕНЬГИ» и вы желаете своим детям открыть дверь в страну денег, поведать как показались деньги, о значении денег в нашей жизни, как обращаться с деньгами, как верно их получать и тратить — для вас рубрика «Детские деньги». Деньги — явление не только экономическое, но и культурное.

Из занятий с вами дети определят о том, что такое деньги, для чего они необходимы людям, что было, в то время, когда не было денег, чем же тогда расплачивались люди за собственные приобретения. Как раз в данной рубрике вы получите ответы на вопросы и свои вопросы ваших детей о деньгах, выберите для развития собственных игры и детей занятия на тему «Деньги» и просто радостно совершите вечер всей семьей. Занятия предназначены для детей 5—6 лет, не опаздывайте, дорогие родители, дайте своим детям денежную грамотность на протяжении!

Все задания, рассчитанные на совместную работу взрослого и ребенка, соответствуют возрасту детей и особенностям развития. Задания окажут помощь закрепить полученные знания. В обязательном порядке хвалите ребенка на протяжении занятий за старание и успехи, за усидчивость и терпение, за смекалку и просто желание обучаться. На протяжении занятий будьте доброжелательными и спокойными.

Для занятий вам необходимо завести тетрадь, в которой ваш ребенок будет делать задания, необходимы цветные карандаши, другие канцтовары и фломастеры. Проводите занятие в виде игры, нужно каждый день. Старайтесь повторять и закреплять полученные знания на улице, в магазине, по дороге к себе либо на прогулке — при любом эргономичном случае, основное, дабы все происходило конечно и с интересом, как вашим так и вашего ребенка.

Как показались деньги?

Как показались деньги? Что такое деньги? Для нас сейчас — это бумажные купюры, железные монеты, пластиковые карточки…

А как же люди совершали приобретения в то время, в то время, когда денег не было и в помине? Значит, были заменители денег — то, чем люди расплачивались за товар, за собственные приобретения.

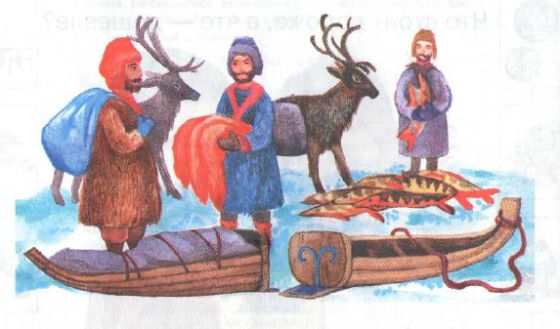

В древние времена расплачивались тем, что воображало в данной местности громадную сокровище: солью, мехами, шкурами, каменными и железными изделиями… Этими вещами люди обменивались между собой.

Чтобы ребенка неспешно подвести к теме «Как показались деньги» перейдите к первому заданию, прочтите ему сказку и выполните задание.

ЗАДАНИЕ для родителя:

Прочтите ребенку сказку «Бобовое зернышко». Перескажите сказку с ребенком совместно, проясните, как «обмен товарами» помог вылечить петушка.

Бобовое зернышко

Жили-были петушок да курочка. Рылся петушок и вырыл бобок.

— Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зернышко!

— Ко-ко-ко, петушок, ешь сам!

Съел петушок зернышко и подавился. Позвал курочку:

— Сходи, курочка, к речке, попроси водицы напиться.

Побежала курочка к речке:

— Речка, речка, дай мне водицы: петушок подавился бобовым зернышком!

Речка говорит:

— Сходи к липке, попроси листок, тогда дам водицы.

Побежала курочка к липке:

— Липка, липка, дай мне листок! Отнесу листок речке — речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Липка говорит:

— Сходи к девушке, попроси нитку.

Побежала курочка:

— Женщина, женщина, дай нитку! Отнесу нитку липке — липка даст листок, отнесу листок речке — речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Женщина отвечает:

— Сходи к гребенщикам, попроси гребень, тогда дам нитку.

Курочка побежала к гребенщикам:

— Гребенщики, гребенщики, дайте мне гребень! Отнесу гребень девушке — женщина даст нитку, отнесу нитку липке — липка даст листок, отнесу листок речке — речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Гребенщики говорят:

— Сходи к калашникам, пускай дадут нам калачей.

Побежала курочка к калашникам:

— Калашники, калашники, дайте калачей! Калачи отнесу гребенщикам — гребенщики дадут гребень, отнесу гребень девушке — женщина даст нитку, нитку отнесу липке — липка даст листок, листок отнесу речке — речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Калашники говорят:

— Сходи к дровосекам, пускай нам дров дадут.

Отправилась курочка к дровосекам:

— Дровосеки, дровосеки, дайте дров! Отнесу дрова калашникам — калашники дадут калачей, калачи отнесу гребенщикам — гребенщики дадут гребень, гребень отнесу девушке — женщина даст нитку, нитку дам липке — липка даст листок, листок отнесу речке — речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Дровосеки дали курочке дров.

Отнесла курочка дрова калашникам — калашники дали ей калачей, калачи дала гребенщикам — гребенщики дали ей гребень, отнесла гребень девушке — женщина дала ей нитку, нитку отнесла липке — липка дала листок, отнесла листок речке — речка дала водицы.

Петушок напился, и проскочило зернышко.

Запел петушок:

— Ку-ка-ре-куу!

ЗАДАНИЕ:

Нарисуйте либо вырежьте из изданий картины в соответствующем порядке по тексту сказки «Бобовое зернышко», дабы вернуть всю цепочку «товарообмена».

Картины к сказке «БОБОВОЕ ЗЕРНЫШКО»

Продемонстрируйте ребенку примеры товарообмена в вашей жизни, обратите его внимание на товарообмен, если он происходит при ребенке.

Для чего Адаму деньги

В весьма ветхой и весьма редкой сейчас книге, изданной в первой половине 50-ых годов XVI века во Франции, говорится, что деньги придумал… Адам. Да, да, тот самый Адам, о котором пишет библия!

По библейскому преданию, Адам первенствовал человеком на земле. Его сотворил сам всевышний. Чтобы Адаму не было скучно, всевышний вынул у него ребро и сделал из него даму, Еву.

Ева и Адам жили в раю. Вторых людей в ту пору не существовало. В раю был сад, но всевышний запретил Еве и Адаму трогать плоды. Некое время Ева и Адам крепились, позже Ева не выдержала и сорвала один плод, покушала сама и угостила Адама.

За это всевышний изгнал их из рая.

В книге приводится описание монеты Адама а также ее рисунок.

В те годы, в то время, когда была написана эта книга, историческая наука была малоразвитой, наивной.

Церковь пользовалась этим и старалась уверить людей, что и человек, да и то, что его окружает, – все создано всевышним. Незачем вспоминать над существующей несправедливостью, бессмысленно стараться поменять мир. Все от всевышнего: попы и короли, труженики и тунеядцы, достаток одних и бедность вторых.

А раз так, то, значит, и деньги от всевышнего. Смирись со всем этим!

Обманывала церковь. Вольно либо нечайно обманывал создатель ветхой книги. Для чего необходимы были деньги Адаму, раз он не имел возможности за них ничего приобрести, кроме того яблоко для Евы?

Сейчас наука установила, что большое количество тысяч лет по окончании собственного появления люди обходились без денег. Им не необходимы были деньги в те далекие времена, в то время, когда нет ничего, что продавалось. Они брали у природы все нужное.

Возможно ли представить себе семью, в которой внучка реализовывает бабушке одеяло и на полученные деньги берёт у матери лишний стакан киселя? Так не бывает. пища и Имущество в семье неспециализированные, не смотря на то, что у каждого имеется и индивидуальные вещи.

Так было и в первобытном обществе, пока люди жили племенем, родом, общиной. Любой делал, что имел возможность. Тем, что давал труд, пользовались все на равных правах. Собственность была неспециализированной. Инстинкт, а позже сознание подсказывали людям, что они не смогут жить приятель без приятеля.

Человек в одиночку не сильный, вместе с другими он может сделать все.

Сначала все члены рода занимались однообразным трудом: совместно охотились, ловили рыбу, собирали коренья и плоды…

Любое из этих занятий требует большое количество сил, навыка. Нереально делать все одинаково прекрасно. В случае если поделить труд, все отправится в противном случае, любой будет совершенствоваться в собственном деле.

Труд станет производительнее: затраты сил и времени меньше, продуктов – больше. Люди бессознательно применяли преимущество, которое им давала жизнь обществом. Неспешно показалось разделение труда. Вначале между людьми различного пола и возраста: мужчины занимались охотой, дамы готовили пищу, заботились о жилище и детях.

В то время, когда стоянку приходилось переносить в второе место, дамы и дети тащили на себе имущество, запасы пищи и давали возможность мужчинам продолжать охоту, не отвлекаясь другой работой.

Человек видел постоянное обновление природы: падает перезревший плод, попадет семя в почву – и вырастает новое растение. Уронил сам человек съедобное зерно, втоптал в почву – полежало зерно в почве и растянулось в былинку, опушилась былинка колосом – показались новые зерна.

Тяжело, медлительно рождалась из этих наблюдений ответственная предположение, а из предположений знание; человек постигал базы земледелия. Подражая природе, он заделывал в почву зерна, и почва сторицей воздавала ему за труд.

Неоднократно, возвращаясь с добычей, охотники приводили с собой звериных детенышей. Повинуясь инстинкту, ни за что не желал кроха отстать от матери, хоть и убитой. Он чуял ее запах и слепо следовал за человеком.

И человек иногда оставлял зверят при себе. Значительно чаще, дабы съесть позже, в то время, когда неудачной будет охота.

В итоге, человек осознал, что возможно постоянно иметь под рукой и мясо и молоко, не зависеть от случая. Он принялся вылавливать животных и, приручая их, снабжал себя сытной пищей.

Так к прошлым занятиям людей прибавилось скотоводство.

Шло время, и природа все больше покорялась человеку. Он обучился обладать огнем: выжигать леса, плавить руду, дабы добыть металл, обжигать глину, дабы делать посуду… Он усовершенствовал орудия лова рыбы, обучился выращивать съедобные растения, не только приручать, а и разводить животных.

Помимо этого, кое-какие животные помогали ему в работе: переносили грузы, возделывали почву под посевы. Прирученная лошадь разрешила с недосягаемой раньше скоростью преследовать зверя.

Разделение труда увеличило связь людей между собой: любой дополнял друг друга. Но имеете с тем это, и разъединяло: земледелец был привязан к собственному полю. Скотовод, напротив, должен был все время кочевать в отыскивании пастбища.

Охотник в погоне за зверем также уходил на большом растоянии от места, где появился.

А разделение труда все развивалось.

Уже не отдельные члены рода, а целые общины специализировались в какой-нибудь отрасли производства: в том месте, где почва свободна от леса, общины занялись скотоводством и земледелием, жившие ближе к лесу – охотой.

Со временем скотоводство отделилось от земледелия, а после этого в независимый вид производства выделились и ремесла. Труд стал более производительным. Показались земледельческие орудия, скот все больше употреблялся для обработки почвы.

В том месте, где раньше нужна была работа нескольких: человек, управлялся один. Данный один имел возможность сейчас самостоятельно, лично вести собственный хозяйство, соответственно, и обладать им. Показалась личная собственность.

ОБМЕН ТОВАРОМ

К примеру, у гончара большое количество звонких глиняных горшков. Но все они безлюдны, а из безлюдной посудины не поешь. Дабы насытиться, необходимы мясо, масло, хлеб…

У скотовода мяса вдоволь. Зарежь овцу, и пищи хватит на пара дней. Но в чем сварить мясо, сделать похлебку, в чем держать запас воды, зерна?

Не обойтись без горшка.

Берет гончар собственный товар, идет к скотоводу, и… горшок преобразовывается в барана.

Чудо совершилось методом несложного обмена. Оба удовлетворены: скотовод взял посуду, гончар – пищу.

Кочует со своим стадом пастух с места на место, большое количество почвы обойдет и неспешно наменяет все, что ему необходимо: зерна, вина, рыбы, масла, ножей… И других снабдит собственными товарами: кудрявыми овцами, круторогими быками, тучными коровами, соответственно, мясом, молоком, шерстью, кожей, рогами, костями…

И земледельцы собственные товары меняют, и охотники, и рыбаки…

И всегда при обмене совершается мелкое чудо: хлеб преобразовывается в топоры, кожи – в стрелы и лук, рыба – в лодку…

Различные товары меняют люди. Но не необычно ли, из-за чего за одну бочку дают два топора, за маленькую жемчужинку – огромного быка, за кучку пороха – слоновый бивень?

Ничем не похожа неуклюжая бочка на красивые часы, кирпич на автомобиль, калоша на скрипку, радиоприемник на детскую соску.

И все-таки они однообразны! Все эти предметы – застывший человеческий труд.

Труд творит чудеса.

Несчетное количество лет лежала руда в недрах почвы. Приложил человек к ней труд и взял сталь. Из стали сделал плуг и трактор, рельсы и локомотив, струны и перья.

Приложи труд к несложному дереву, и оно превратится в мебель и дом, скипидар и канифоль, дёготь и спирт. Кроме того из воздуха возможно сделать удобрения для десятки и полей вторых химических продуктов.

В самом сложном и самом несложном предмете незримо застыл труд многих людей.

Ты обстругал щепку и думаешь, что обошелся своим трудом. Но так как ты трудился ножом.

Кто-то для металлического лезвия этого ножа добывал и плавил руду, прокатывал сталь, ковал ее, затачивал и шлифовал. У ножа древесная ручка. Для нее спиливали дерево, распускали на доски, дробили на брусочки нужных размеров, строгали, просверливали, приклепывали к лезвию.

Дабы распилить дерево, необходимы пилы. Их делали другие люди. Нужна электричество.

Ее производством также занято много рабочих, инженеров.

Большое количество незнакомых людей помогло тебе в твоей работе. В несложный инструмент – нож – перенеслись частицы их труда.

Вот из-за чего вещи требуют уважения.

Чем больше положено труда в изготовление, поиски либо добывание предмета, тем выше его цена.

Дабы сделать часы, необходимо больше труда – и физического и умственного, чем для того чтобы, потому и цена часов выше.

В то время, когда товары обменивались, люди бессознательно сравнивали, сколько труда положено в любой из них. Возможно, однообразное количество? Тогда товары один на один.

А возможно, на данный товар затрачено в три раза больше труда, чем на тот, тогда за одну штуку первого необходимо дать три штуки второго.

Но чем измеряется количество труда? Само собой разумеется, его длительностью, рабочим временем.

Но люди трудятся неодинаково. Одни прекрасно знают собственный дело, другие хуже, одни расторопные, другие медлительные. На изготовление схожих предметов у них уходит различное время.

Но значит ли это, что костюм, сшитый ленивым портным за четыре дня, дороже для того чтобы же костюма, сшитого за два дня?

Само собой разумеется, нет!

Для определения цены костюма берется нужное время, которое в среднем затрачивается на костюм многими и различными портными. Раньше костюмы шили вручную. На это уходила уйма времени.

Швейные машины существенно ускорили и облегчили работу. Повысилась производительность труда, понизилась цена костюмов.

А как же с воздухом?

Воздушное пространство и все другие блага, эти природой, в случае если к ним не приложен труд, не имеют цене. Они не смогут быть товаром.

Казалось бы, это относится и к домашним животным, и к съедобным плодам, и к злакам. Но это не верно. Не считая сил природы, их растил человек: он возделывал почву, заботился за животными, добывал корм.

Следующее занятие на тему «Как показались деньги и какие конкретно бывают деньги?»

ММs01ep10 Про жрецов 2012 HD [18+]

Важное на сайте:

- Как проверить дружбу

- Как провести телефонные переговоры

- Как работает сложный процент?

- Как размножаются деньги

- Как развить умение задавать вопросы и находить ответы

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

-

Апельсин только для ребенка. дети и деньги

Давать ребёнку деньги на небольшие затраты либо не давать? Как осуществлять контроль его траты? Как внушить детям верный взор на роль денег в…

-

Для чего я откровенничаю? Я уже пожилой человек, добившийся в жизни всего, о чем лишь возможно грезить. Моих денег мне не прожить до конца моих дней, а,…

-

Деньги в долг — народные приметы

Как вы себя ощущаете, в то время, когда вам необходимо забрать либо дать деньги взаймы? Согласитесь, частенько обстановка выходит из под контроля, вам…

-

Тестирование игр за деньги: развод или нет?

Не подниматься в 7 утра, планируя на работу, не «ломать голову» над очередными рабочими задачами, не погружаться в рутину, а просто играть в игры и…

-

Как заработать на youtube деньги: все способы и нюансы

Здравствуйте, глубокоуважаемые читатели! Уверен, вы точно догадываетесь о том, что множество популярных видеоблогеров: Макс 100500, Рома Желудь и другие,…

-

какое количество нужно положить денег, чтобы возможно получить на форекс Работа на биржевом рынке либо трейдинг, влечет многих, но не все получают в…